KAJIAN – Ibn Arabi: Hidup Ini Hanyalah Mimpi (Bagian 5)

SESI TANYA-JAWAB 2

Mengapa Perlu Meninggalkan Akal?

Mengapa Ibn Arabi ingin kita meninggalkan akal atau nalar? Pertanyaan ini sering menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah Ibn Arabi dan banyak sufi lain menolak penalaran akal. Padahal penalaran dan penggunaan akal diperintah Allah dan didorong oleh syariat. Bangunan pengetahuan manusia juga bersumber dari akal ini. Menolak akal sama dengan menolak manusia sebagai manusia. Dan ini tidak mungkin.

Karena itu, perlu dipahami bahwa maksud Ibn Arabi dan kalangan ahli makrifat atau ahli tasawuf dengan akal di sini ialah akal atau nalar biologis. Inilah nalar yang berpijak pada observasi indrawi semata-mata. Nalar seperti ini hanya berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari panca indra, sedemikian sehingga akal tunduk pada hukum-hukum empiris dan bukan hukum-hukum empiris dilihat dan dievaluasi melalui kekuatan akal.

Menurut Ibn Arabi, akal manusia kerap ‘dipermak’ oleh stimulasi panca indra. Maka pengetahuan kita yang bersifat rasional sebenarnya bersifat indrawi biologis. Oleh sebab itu, ahli makrifat dan sejumlah ahli kalam menyebutkan bahwa akal Rasulullah itu bersifat ‘muqaddas’ (sakral), lantaran ia tidak lagi dipengaruhi dan dikangkangi oleh lalu lintas dan dominasi indrawi. Itulah akal sejati yang mandiri dan tidak tunduk pada stimulus-stimulus biologis.

Ketika Ibn Arabi dan ahli makrifat mengatakan orang yang mau kasyaf dan mentakwil mimpi biologis serta melampaui tirai realitas biologis harus meninggalkan akalnya, maka yang mereka maksud adalah akal dan nalar biologis itu. Yang mereka maksud adalah akal yang telah tunduk sepenuhnya pada dominasi pancaindra. Dan sebetelunya akal ini adalah akal-akalan. Inilah akal bulus. Dan akal inilah yang dikecam para sufi dan para ahli makrifat karena ia telah membatasi kebenaran dan realitas hanya pada yang tertangkap oleh pancaindra. Mereka tidak mengecam akal yang Allah sebutkan sebanyak 300 kali dalam Al Qur’an. Dengan demikian, meninggalkan rasionalitas ialah rasionalitas semu yang tunduk pada hukum-hukum biologis dan panca indra. Rasionalitas yang hanya bertumpu pada hukum-hukum alam materi dan segenap gejala dan rangsangannya.

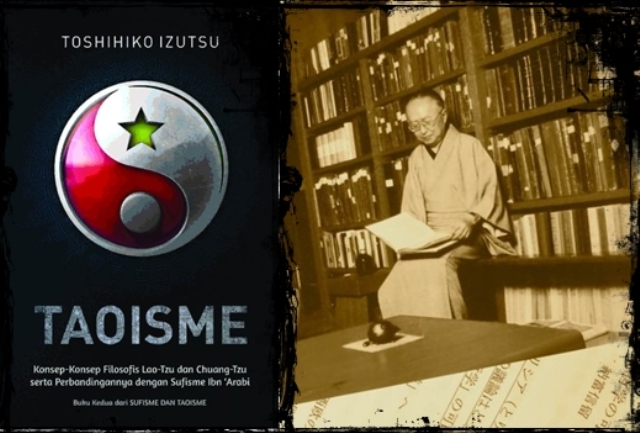

Toshihiko Izutsu dan Bahasa

Kelebihan Toshihiko dibanding pembahas Ibn Arabi lainnya ialah Toshihiko memiliki kepekaan linguistik dan semantik, terutama dalam urusan bahasa Arab yang begitu merasuki pemikiran Ibn Arabi. Hampir mustahil bagi orang yang ingin memahami Ibn Arabi untuk tidak mengenali bahasa Arab. Ujung-ujungnya akan sangat aneh jika memahami Ibn Arabi tanpa merasakan dan menyelami berbagai sisi bahasa ini. Demikian pula bagi yang memahamai Al-Qur’an.

Perlu diingatkan lagi bahwa bahasa Arab bukan milik etnik tertentu. Arab di sini bukan diambil dari Ya’rub bin Qahthan sehingga merujuk pada etnik tertentu, tapi diambil dari “yu’rib” yang bermakna “mengungkapkan pesan dengan lugas”. Jadi ia adalah nomenklatur bahasa bukan etnik. Mungkin ini satu-satunya bahasa di dunia yang tidak memiliki etnik dan etnisitas. Bahasa Arab yang timbul sekarang ini adalah hasil dan produk dari Al-Qur’an, bukan produk dari suatu bangsa yang tinggal di jazirah yang lantas dikenal dengan Jazirah Arab. Karena bahasa Arab pra-Al Qur’an bisa dikatakan telah punah dan sepenuhnya melebur dalam Al-Qur’an.

Ilmu pertama dari Al-Qur’an adalah ilmu qira’ah yang menunjukkan bahasa ini adalah bahasa yang dibaca, diucapkan, disuarakan. Mungkin hanya Al-Qur’an yang mengatakan bahwa dirinya jika dibaca maka harus dengan cara tartil. Allah berfirman: “warattilil qur’aana tartilaa” (bacalah Al Qur’an dengan tartil. – QS. Muzammil, ayat 4). Tartil secara harfiah artinya membaca dengan tepat, lancar, tenang, berhati-hati, fasih dan indah. Artinya kitab suci ini sangat sensitif dengan bunyi dan bacaan.

Dari ilmu qira’ah, ilmu kedua adalah ilmu tajwid atau ilmu yang mengatur keluarnya bunyi huruf-huruf dari mulut atau makharij. Dalam hal ini, Ibn Arabi juga sangat sensitif. Ketika menjelaskan tentang ‘asha Musa’ (tongkat musa), Ibn Arabi mengatakan artinya bukan hanya tongkat. Karena ‘asha (‘ain, shad, ya) dalam bahasa Arab sama akar katanya dengan ‘ma’shiatun’ (pembangkangan). Ibn Arabi ingin mengatakan bahwa ‘asha Musa’ atau tongkatnya Musa merupakan pertanda pembagkangan Musa terhadap Fir’aun. Di sisi lain adalah pembangkangan Fir’aun terhadap Tuhan. Tapi, pada saat yang sama, ‘asha juga bermakna tongkat.

Menurut Ibn Arabi, tidak mungkin Allah menggunakan kata ‘asha’ padahal banyak kata-kata yang lain. Ketika Allah memilih kata itu, pada konteks Musa dan Fir’aun, berarti asha yang dimaksud juga dalam pengertian – sesuai dengan akar katanya ‘asha, ya’shi, ma’shiatan’ – maksiat atau awal dari suatu pemberontakan dan pembangkangan. Semua makna itu benar belaka dari sudut pandang bahasa. Tidak ada masalah dengan banyaknya kemungkinan makna itu karena semua makna itu memang ada dan terkandung dalam satu kata ‘asha itu.

Contoh selanjutnya, kata Ibn Arabi, ketika mengutip ‘hayyatun tas’a’ (ular yang hidup). Menurut Ibn Arabi makna yang terkandung dalam kata ‘hayyatun’ berasosiasi dengan ‘al hayaat’ (hidup). Dan di sini “interaksi” makna antara “ular” dan “hidup” sebagai efek dari pembangkangan tongkat (‘asha) Nabi Musa terhadap Fir’an berkembang. Banyak hal yang bisa diimajinasikan dari dua kata ini saja. Inilah salah satu mukjizat bahasa Arab Al-Qur’an yang kerap ditonjolkan dalam pemikiran Ibn Arabi.

Contoh lain, ‘syai’ (syin, ya, hamzah) dalam bahasa Arab artinya sesuatu. ‘Syai’ dengan ‘sya’a’ (berkehendak) bersumber dari satu akar kata. Artinya; idza syaa’a Allah masyi’atan sya’a syaian (ketika Allah berkehendak tentang sesuatu, maka jadilah sesuatu). Lagi-lagi, bahasa Arab Al-Qur’an seperti inilah yang dimanfaatkan secara piawai oleh Ibn Arabi. Oleh sebab itu, aneh jika ingin memahami Ibn Arabi tapi tidak mengetahui, merasakan dan “menikmati” bahasa Arab Al-Qur’an tersebut.

Salah satu pembahasan yang panjang dalam buku ini (Taoisme-Sufisme, Mizan 2015) adalah pembahasan ayat ‘laisa kamitslihi syai’ (QS. Asy-Syura’: 11). Menurut Ibn Arabi, terjemahan ‘laisa kamitslihi’ adalah tidak ada sesuatu apapun yang seperti ‘seperti Allah’. Jadi, jika ada pikiran yang menyerupakan Allah, kata Ibn Arabi, dengan suatu cara maka penyerupaan itu tidak akan sama dengan ‘seperti Allah’. Hal ini disebabkan kita mesti sampai kepada yang seperti sepertinya Allah, baru kita bisa mendekat dengan ‘seperti Allah’. Maksudnya, selalu ada yang mewakili Allah, menjadi utusan dari-Nya, menjadi tajalli-Nya dan sebagainya bagi pikiran orang yang ingin memahami Allah.

Ibn Arabi percaya bahwa alam manapun, tingkatan apapun dan segala sesuatu hanyalah tajalli Allah Swt, bukan sesuatu di luar Allah Swt. Bukan barang yang Allah ‘angkut’ dari suatu tempat ‘dari luar’ seperti pemahaman ‘creatio ex nihilo’. Tajalli Allah merupakan rahmat-Nya. Apa itu rahmat? Perlu diperhatikan karena ini lagi-lagi persoalan bahasa Arab. Rahmat, menurut Ibn Arabi, berakar kata yang sama dengan ‘rahim’. Di dalam rahim ilahi, ada sesuatu yang dikeluarkan dan jadilah makhluk-makhluk itu. Tidak ada yang menjelma tanpa melalui rahim yang penuh Rahmat Ilahi tersebut.

Oleh sebab itu, Allah berfirman (Al-An’am: 12): “kataba ‘ala nafsihi ar-rahmah” (Allah menetapkan atas Diri-Nya rahmat). Allah juga berfirman (Al-A’raf: 156): “wa rahmati wasi’at kulla syai’” (dan Rahmat-Ku meliputi segala sesuatu.). Lalu ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan, ‘rahmat Allah mendahului amarahNya’. Kata Ibn Arabi, segala sesuatu memang dimulai dari rahmat. Dan inilah sebabnya kalam Allah yang merupakan transkripsi dan fotokopi dari alam raya ini dimulai dengan ‘bismillahirrahmanirrahiim’. Kesimpulannya, segala sesuatu tidak datang secara mendadak, tapi datang secara bersamaan dari Rahmat Allah, meski kesadaran kita sebagai makhluk tidak menjangkaunya. []

Edy/Islam Indonesia/Ditranskrip dari Bedah Buku Taoisme dan Sufisme karya Toshihiko Izutsu. 2 Maret 2016 di UIN Sunan kalijaga

Leave a Reply