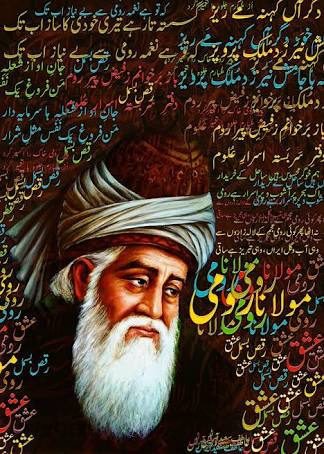

OPINI – Taman Mawar Rumi

Oleh Bernando J. Sujipto

Dr. Haidar Bagir, pendiri Penerbit Mizan Group dan pengkaji yang sekaligus pemikir filsafat Islam dan penulis buku-buku tasawuf, berkunjung ke Konya dengan batas waktu yang sangat singkat. Hanya setengah hari, dari pukul 12.00 siang hingga malam pukul 11.15. Pertemuan intens saya—dalam artian bisa mengobrol dan sharing tentang filsafat Islam dan tasawuf—tidak lebih dari enam jam, dan itu pun sambil lalu di jeda-jeda waktu.

Tapi, seelok kita mensyukuri momentum, kualitas sebuah peristiwa pada akhirnya tidak pernah menunggu waktu khusus. Ia hadir kepada semua ruas-kejadian dengan orang-orang (tokoh-tokoh) yang dikirim oleh Sang Pencipta segala peristiwa. Inspirasi dan ide bisa terus berhamburan dan berjalan ke sana-sini, bersama orang-orang yang dianugerahi wawasan dan ilmu luas, atau bersama mereka yang melampaui tektek-bengek kemayapadaan. Ya, bahkan mereka yang dianggap tak-waras, tapi di depan Allah, siapa yang tahu?

Kali ini saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan salah satu habaib yang pernak-pernik pemikirannya sudah pernah saya kenal—meski dengan keterbatasan bahan bacaan sewaktu nyantri di Pondok Pesantren Annuqayah—sejak mulai bangku madrasah aliyah.

“Selamat datang di Konya, Pak Haidar,” sapaku ketika jumpa pertama kali di Konya Havalimanı, bandara yang difungsikan untuk sipil dan sekaligus militer (termasuk pasukan NATO). “Mau transportasi publik atau pribadi?”

“Kalau bus cuma sekali naik, saya pilih bus,” jawabnya santai.

Sejak di bus Havas, transportasi antar-jemput khusus bandara di Konya dan juga di daerah-daerah lain di Turki, obrolan kami bermula. Saya sejak awal sadar bahwa alumni master degree dari Harvard University pada The Center for Middle Eastern Studies di bawah pakar tasawuf Prof. Annemarie Schimmel ini, akan menjadi guru dadakan. Saya hanya cukup menjadi penunjuk arah selama beliau berziarah di Konya: Shems Tebriz, Jalaluddin Rumi, dan Sadraddin al-Qunawi, tiga tempat utama yang ingin dikunjunginya. Tentu saja selain sajian spesial Tari Darwish (Whirling Dervish), satu warisan budaya Rumi dan Mevlevi Order yang dicatat oleh UNESCO sebagai Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2008. Tarian yang lebih dikenal dengan “tari sema”, yang sempat dilarang oleh Mustafa Kemal Ataturk sejak tahun 1923 ini, menjadi puncak ziarah Haidar Bagir di Konya.

“Al-Qonawi ini hidup sezaman dengan Rumi. Tapi mungkin di sini tidak akan dikenal luas karena latar belakangnya berbeda. Ia seorang pemikir dan filsuf dan menulis syarah Ibnu Arabi. Dia adalah murid dan sekaligus anak tiri Ibnu Arabi karena ibunya dinikahi oleh Ibnu Arabi. Ia juga murid Nashruddin al-Tusi, filsuf pelanjut Ibnu Sina,” terang Haidar panjang lebar selama kami di bus, sembari sesekali menghirup jeda untuk menikmati taman-taman luas yang dibangun pemerintah Konya sepanjang jalan dari bandara.

Saya baru betul-betul sadar bahwa filsuf dan ulama besar yang disebutkan Haidar ini hidup di zaman yang nyaris bersamaan: al-Tusi (1201-1274), al-Qonawi (1207-1274), dan Rumi (1207-1273)!

Saya juga tidak lupa menunjukkan Bilim Merkezi (Pusat Ilmu Pengetahuan), sebuah bangunan megah dengan arsitektur unik seperti galaksi Bimasakti yang dipotong-separuh. Ikhtiar untuk menghadirkan memori kebangkitan kembali kejayaan Islam bisa dinikmati di sebuah bangunan di atas luas tanah sekitar 600 m2. “Bilim Merkezi terbesar ini dibangun di Konya. Di dalam kita bisa menyaksikan pameran, peragaan sejarah, dan miniatur-miniatur penemuan yang pernah dipunyai oleh dunia Islam.”

***

Waktu shalat Dzuhur pun tiba. Saya meminta Pak Haidar Bagir shalat di halaman makam Jalaluddin Rumi. Sebenarnya kami bisa mendirikan shalat di masjid makam Shems Tebriz, yang hanya seratusan meter dari makam dan museum Rumi. Tapi, karena kedatangan beliau ke Konya untuk menikmati dan mereguk aura Rumi, shalat di kawasan makam Rumi akan mendapatkan kenangan khusus. Apalagi sejak akhir tahun kemarin, masjid di kawasan makam Rumi sudah dibuka untuk publik—tempat mengaji ataupun shalat.

Seiring langkah menyusuri keramaian para peziarah ke tengah pusara Rumi, saya membiarkan Pak Haidar menikmati aura di lautan keramaian yang sunyi oleh tiupan musik ney dengan caranya sendiri sambil sesekali saya tunjukkan makam-makam yang istirahat bersama Rumi, termasuk ayahnya yang bernama Bahauddin Walad, seorang alim ulama yang berkat kealiman dan keluasan ilmu agamanya diganjar sebutan Sulthanul Ulama di bawah Kerajaan Saljuk.

“Kita berdoa dan kirim al-Faatihah saja di depan makan, nanti kita ngaji Yaasiin di tempat shalat,” bisiknya.

Saya menyetujui sangat, karena ratusan orang yang menunggu giliran berdoa di dekat makam Rumi—sehingga penjaga keamanan selalu memperingatkan agar terus bergeser dan bergeser—terus merangsak dari belakang.

Mengantar ahli dan penelaah Mulla Sadra ini ambil wudhu, ingatan saya tiba-tiba mendengus gedebus oleh lalu-lalang berita di Tanah Air (setidaknya dalam tujuh tahun terakhir) yang menyertai seorang tokoh yang ada di samping saya kali ini: Syiah! Ya, saya dengar ingar-bingar berita bahwa Haidar Bagir adalah seorang Syiah; tapi saya sengaja (sejak dikontak kawan dari Istanbul agar bersedia menemaninya) tidak ingin menanyakan kebenaran itu kepadanya.

Lalu, apa yang terbayang di pikiran Anda—seandainya diri saya ini adalah produk adu domba yang berkembang di Indonesia saat ini—apabila saya memutuskan menjadi makmum shalat Dzuhur, tepat di musim gugur bulan Oktober ini? Lalu mengaji surah Yaasiin bersama yang akan kami tawassul-kan kepada para alim ulama yang telah membela, menjaga, dan mewariskan Islam dari masa ke masa? Apakah saya akan mencari-cari alasan untuk tidak menjadi makmum dari seseorang yang dituding “tokoh Syiah di Indonesia”, yang menurut sebagian orang adalah sesat?

Wudhu pun selesai. Kami melangkah kembali menuju ruangan di dalam gedung pusara Rumi dengan irama ney yang terdengar halus menyayat. Ruangan berkarpet dengan luas sekitar 20×15 meter dibagi oleh batas kayu ukir untuk memisahkan pria dan wanita. Setelah meletakkan tas dan barang-barang, kami berdua menghadap kiblat untuk mendirikan shalat.

Apa yang perlu dibimbangkan jikalau hati sudah teguh?

Saya sudah lama bergaul dengan teman-teman Syiah asal Iran dan Afghanistan khususnya selama studi di Turki ini; melihat mereka shalat dengan secuil tanah Karbala di tempat sujudnya; sebagian lain shalat tanpa adanya tanah itu; mendengarkan mereka bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi yang mereka tolak dan tentang keistimewaan keluarga Nabi bernama Ahlul Bait.

Di tempat lain, saya shalat bersama orang-orang yang tidak bersedekap setelah takbir pertama misalnya, mereka pakai qunut dia tidak, dan sebagainya. Siapa yang tahu hati mereka? Siapa yang tahu kadar keimanan dan ketakwaan kita?

Sebatas menyaksikan mereka menyembah Allah, menghadap kiblat, membaca dan mengamalkan al-Qur’an, mengikuti hadits Rasulullah Saw., dan menjaga ukhuwah islamiyah, yang suatu kelak di Padang Mahsyar akan berjumpa satu sama lain, berlindung kepada amal dan ibadah masing-masing.

Saya pun membaca iqamah dan menjadi makmum. Tak ada tanah Karbala di shalat kami. Di sini adalah tanah dengan taman bunga mawar yang disirami cinta dan kasih sayang oleh Rumi, yang tak henti-henti menyeru kepada semua agar meninggalkan semak berduri menuju taman-taman bunga mawar—mengetuk hati manusia dengan cinta dan kedamaian.

Setelah itu, kami bersama-sama membaca Yaasiin. Matahari terus merangkak, pelan-pelan menjadi malam. Selepas menonton tari sema yang berdurasi sekitar satu jam, dimulai pukul 19.00 Sabtu 17 Oktober 2015, kami pun berpisah.

Salam cinta dari tanah Rumi….

*Versi lain tulisan ini lebih dulu tayang di situs Basabasi.co

Leave a Reply