OPINI – Sepuluh Saran Membaca Konflik Saudi-Iran

Oleh Omid Safi, Kepala Pusat Studi Islam Duke Univesity, Amerika Serikat

Belakangan hubungan Saudi-Iran makin panas. Lepas Riyadh mengeksekusi 47 tahanan politiknya—termasuk Syekh Nimr, Tehran berkata, “Tangan pembalasan Tuhan akan mencekik leher politisi Saudi.” Lalu, saling putus hubungan diplomatik terjadi, dan suhu di kawasan pun meningkat.

Dalam pemberitaannya, media taraf internasional seperti The New York Times, The Guardian, The Economist selalu menyoroti perbedaan sektarian dalam perselisihan Saudi-Iran.

Tentu banyak pakar yang bisa kita rujuk dalam membaca peta geopolitik Timur Tengah. Tapi saya ingin memberi beberapa poin yang mungkin bisa bermanfaat dan cerdas— dalam keadaan prihatin tentunya—jika Anda ingin memahami konflik terbaru mereka.

Pertama, untuk memahami konflik ini, jangan dimulai dengan perdebatan tujuh abad Suni-Syiah soal suksesi penerus Nabi saw. Perselisihan Iran-Saudi adalah kasus modern, bukan sesuatu yang dapat Anda temukan jawabannya di buku sejarah agama dan teologi zaman dulu. Betapa menggelikannya jika dalam mendiskusikan perang dingin Amerika-Rusia, kita tidak menggunakan ilmuwan politik, tapi justru mengajak masyarakat berbicara tentang sejarah gereja ortodoks Yunani.

Saya tidak bermaksud membantah agama sebagai fakor konflik. Justru di sebagian konflik, agama adalah faktor utama, tapi ia tidak pernah jadi satu-satunya faktor. Kebanyakan malah sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, demografi, ideologi, sejarah, dan lain-lain.

Kedua, Iran dan Arab Saudi sama-sama negara modern (masa kini). Memang, mereka memiliki sejarah yang panjang dan dalam, tapi seperti semua negara saat ini, mereka diukir oleh kerajaan modern. Seringkali diwarnai pertempuran dengan kolonialisme, gerakan nasional, dan pemberontakan anti-kolonial. Untuk memahami kedua negara, kita harus melihat kompetisi geopolitik antara negara pasca-kolonial yang mencoba mendapat legitimasi keberadaannya dengan mengikuti berlapis-lapis norma. Tentu, di sana ada persaingan Saudi dan Iran dalam hegemoninya di antara negara mayoritas muslim.

Ketiga, kompetisi mereka tidak selalu tentang Islam. Pasca kemenangan Revolusi Islamnya, Iran secara tegas dan terang menyatakan dirinya anti-monarki. Sedang Arab Saudi diperintah oleh jaringan luas keluarga kerajaan bani Saud.

Kempat, Suni-Syiah tidak sama dengan Arab-Persia. Saat ini, sebagian besar isi Iran adalah Persia dengan populasi Syiah terbesar. Kita pun bisa menemukan orang Turki dan Arab di Irak, Bahrain dan dimanapun yang menganut mazhab Syiah. Faktanya, ribuan tahun lalu Iran adalah pusat Muslim Suni dunia, sementara pusat Muslim Syiah adalah Mesir di bawah kekuasaan diansti Fatimiyah.

Kelima, menganggap ini sebagai perselisihan Suni-Syiah berarti telah melupakan fakta bahwa sejauh sejarah keislaman, mayoritas Muslim mengikuti pengertian Islam yang ramah oleh Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah saw. Menurut sejarah, hampir seluruh Muslim—baik Suni maupun Syiah mencintai, menghormati, dan setia kepada keluarga Rasulullah saw.

Gema ini terdengar kemanapun Anda menghadap. Salah satu masjid paling ramai dan terkenal di Mesir bernama Mesjid Imam Husain, cucu Nabi saw. Almarhum Annemarie Schimmel menulis tentang peringatan hari-hari Imam Husain di Asia Selatan. Lagu yang sangat populer di Pakistan dan India, Qawwali, juga berisi pujian terhadap keluarga Muhammad saw. Dan masih banyak lagi.

Untuk Saudi, bukan latar Suninya yang membuat ia berhadapan dengan orang-orang Syiah, dimensi keagamaan mereka justru terhubung dengan Wahabisme yang bertanggung jawab dan menentukan praktek resmi keagamaan di sana.

Keenam, konteks, konteks, konteks. Kita tidak bisa memahami keadaan Timur Tengah tanpa berurusan dengan isu nasionalisme, kolonialisme, dan tekanan aparat negara-negara modern.

Karena jika ingin membicarakan sejarah abad 20 dan 21-nya Timur Tengah, kita akan dihadapkan dengan kolonialisme; pertama oleh Inggris dan Prancis, lalu dukungan Amerika pada rezim diktator dan otokrasi (Iran, Arab Saudi, Irak, Pakistan, Mesir, Israel, dll). Singkatnya, kita tidak bisa menceritakan kisah sesungguhnya soal ketidakstabilan di Timur Tengah tanpa bagian keterlibatan kita sendiri.

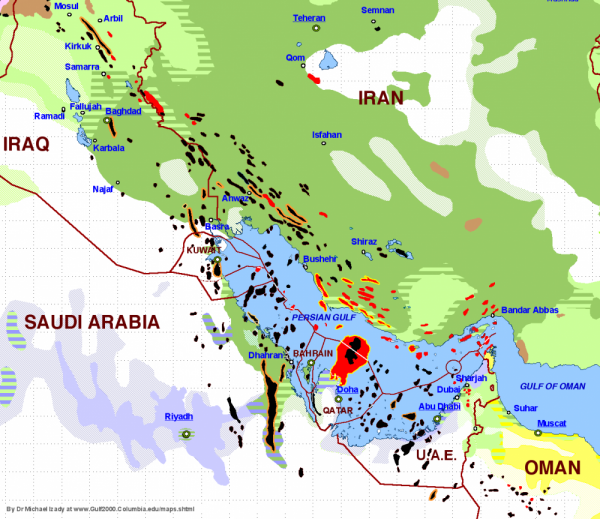

Ketujuh, minyak. Jangan remehkan daya tarik minyak dalam membaca kepentingan geopolitik Saudi dan Iran. Saat ini kebanyakan sumber minyak berada di bawah tanah berpenduduk Syiah, bahkan di Saudi. Dengan turunnya harga minyak, setiap sumbernya menjadi sangat penting.

Kedelapan, sudah jelas, kalau Iran dan Saudi lah yang paling bertanggungjawab atas peningkatan permusuhan ini. Bagaimanapun, Amerika harus merenungi baik-baik kesalahannya sendiri. Amerika adalah produsen senjata terbesar dengan Saudi Arabia sebagai pelanggan terbesarnya.

Di masa Obama saja nilainya hampir 60 milyar dolar. Di samping tingginya pelanggaran hak asasi manusia Saudi, Amerika masih memiliki kebijakan jangka panjang persahabatan dengan Saudi. Kita harus sadar soal ini: kita tidak bisa menjadi sebab perdamaian dunia dengan terus-menerus mengirim senjata ke kawasan paling tidak stabil. Dalam banyak kasus seperti Suriah, senjata itu berakhir di tangah organisasi teroris paling kejam di dunia. Dan untuk Saudi, Israel dan Mesir, senjata ini diarahkan pada rakyat sipil.

Kesembilan, ini juga soal kondisi politik internal. Misalnya ketika kedutaan Saudi dibakar di Teheran oleh sekolompok ekstrim, mereka ingin memberikan tekanan pada presiden moderat Hassan Rouhani. Sementara Rouhani sendiri mengutuk serangan itu dan menggaungkan kembali tradisi Iran, “Setiap tamu adalah teman Tuhan.”

Kesepuluh, jadi siapa yang kalah? Hampir kita semua kalah. Mereka yang menerima resiko terbesar adalah masyarakat Suriah. Suriah telah mengalami salah satu bencana kemanusiaan terbesar di dunia sejak perang dunia kedua. Sekitar 250.000 orang terbunuh dan lebih dari setengah populasi menjadi pengungsi di luar maupun dalam Suriah. Kelaparan di sana begitu parah sampai mereka yang tak bisa mengungsi terpaksa memakan rumput.

Suriah terperangkap dalam pusaran mematikan geopolitik yang mengoyak-ngoyak salah satu peradaban terkaya dan tertua yang pernah dimiliki umat manusia. Dibutuhkan kerjasama yang kadung terlambat oleh Iran dan Saudi Arabia untuk menghentikan konflik yang terjadi di sana. Namun faktanya, sangat sedikit upaya kerjasama terlihat untuk menghentikan pendarahan rakyat Suriah.

Siapa lagi yang kehilangan? Rakyat Yaman. Bombardir kampanye militer Saudi yang mendapat sedikit perhatian dikatakan oleh kelompok kemanusiaan sebagai bencana besar. 20 juta rakyat Yaman hidup terancam sedang 14 juta diantaranya kesulitan makanan. Tidak lupa, Badan Pengawas Hak Asasi Manusia kemarin meminta Amerika menghentikan pengiriman “bom pintar” seharga milyaran dolar ke Saudi, yang akan digunakan pada rakyat Yaman.

Mari diperjelas. Tidak ada yang ingin memberi kesan bahwa semua ini tidak ada hubungannya dengan konflik sektarian. Tentu ada, tapi sebagian.

Yang ingin saya katakan adalah, Suni dan Syiah tidak selalu membenci satu sama lain, juga pastinya tidak saling membunuh. Seperti yang terjadi di Palestina dan Israel. Konflik itu bukanlah “permusuhan abadi dan turun-temurun.” Konflik ini adalah soal duniawi, sejarah, yang sering kali menggunakan bahasa agama untuk membenarkan konflik politik. Hal ini dimulai dengan alasan duniawi, dan dengan izin Tuhan, akan mendapat solusi duniawi juga. Kehidupan di Iran, Arab Saudi—juga Yaman, Suriah, Irak, dll, bergantung padanya.[]

Muhammad/Islamindonesia

Leave a Reply