Meruntuhkan “Tembok Berlin” Muhammadiyah-NU

Muhammadiyah-NU lahir dari rahim yang sama. Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim berasal dari guru yang sama, ilmu yang sama, bahkan satu keluarga.

Barangkali lebih mudah meruntuhkan “tembok berlin” bagi warga Jerman ketimbang “tembok berlin” yang membuat sekat antara dua organisasi besar Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Betapa tidak, warga Jerman hanya memiliki sebuah tembok nyata yang dibuat dari batu dan difungsikan untuk memisahkan blok timur dengan blok barat. Sedangkan, kaum Muslimin Indonesia ditembok dengan paham—yang berlangsung hingga ratusan tahun. Maka, jika warga Jerman bisa meruntuhkan tembok itu dengan palu, tangan, juga buldoser, Indonesia tidak.

“Tembok Berlin” Muhammadiyah-NU dibangun untuk menyekat warga kota dengan desa, pedalaman dengan pesisir, juga warga perumahan baru dengan warga pribumi asli. Tata kota dibangun sedemikian rupa, sehingga seolah-olah ada sekat antar warga yang dianggap modern dengan mereka yang tradisional.

Kaum yang dianggap modern kemudian diberi bantuan listrik oleh negara, program pembangunan yang mumpuni, sekolah, klinik, layanan perbankan, dan fasilitas lainnya yang juga diembel-embeli kata “negeri”.

Agar kawasan ini aman, mereka pun ditembok dan dijauhkan dari tradisi dan adat istiadat pribumi, sebaliknya diakrabkan dengan budaya asing.

Sedangkan kaum tradisional hidup secara alami dengan budaya dan pahamnya sendiri. Kadang, mereka dianggap kolot, bodoh, miskin, kumuh, anti-kemajuan, susah diatur, namun kompak. Mereka juga melakukan hal yang hampir sama dengan Muhammadiyah, yakni menemboki masyarakatnya. Bedanya, NU menemboknya dengan tradisi, seperti gotong royong, barzanji, shalawatan, kenduri, upacara adat, dan lain sebagainya.

Padahal, kedua organisasi besar ini lahir dari rahim yang sama. Kiai Dahlan pendiri Muhammadiyah belajar dan mendapatkan ilmu dari ulama yang sama dengan kiai-kiai NU menimba ilmu. Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim pendiri NU sama-sama merupakan keturunan Sunan Giri yang nasabnya sampai pada Siti Fatimah binti Rasulallah melalui Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri. Artinya, mereka berasal dari guru yang sama, ilmu yang sama, bahkan satu keluarga.

Kiai Dahlan dan warga Muhammadiyah kala itu melakukan amalan yang sama dengan warga yang sekarang disebut NU. Mereka melakukan qunut, tarawih 20 rakaat, azan Jum’at dua kali, dan takbiran tiga kali. Shalat ‘Id di masjib, bukan di lapangan. Amalan ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan sudah dikaji dan dijalankan selama seribu tahun lebih hingga masa kenabian.

Lantas, kapan amalan Muhammadiyah ini berubah?

Perubahan ini bertahap. Setidaknya saat Belanda memberikan izin Muhammadiyah membuka cabang ke semua wilayah di Nusantara, saat itu pula penjajah Belanda menyiapkan bibit-bibit perubahan baru bagi umat Islam Indoensia.

Muhammadiyah yang kala itu membuka diri bagi perubahan global, secara otomatis membuat benteng tradisi menjadi lemah. Akhirnya, lama kelamaan adat istiadat pun dapat dihilangkan, dan setelah kulit rumah besar bagi umat Islam Nusantara ini terkelupas, bagian isinya pun dengan mudah dapat diubah. Fiqih mazhab Syafii yang Muhammadiyah dan (NU) ajarkan lama-lama tanggal.

Dua tahun sepeninggal Kiai Dahlan (tahun 1925), Muhammadiyah terpikat pada konsep pembaruan yang kala itu beriringan dengan mengorbitnya Ibnu Saud di pusat dunia (Makkah dan Madinah), yang memenangi Hijaz, dan hendak mendirikan kekhalifahan berpaham Wahhabi.

Kala itu, Muhammadiyah mulai menunjukkan perubahan. Yakni, melakukan shalat ‘Id di lapangan, dan bukan di masjid—yang merupakan ajaran mazhab Syafii dan telah sebelumnya dilakukan warga Muhammadiyah dan Kiai Dahlan.

Penerimaan Muhammadiyah terhadap Wahhabi itu menimbulkan suara keberatan para ulama pesantren. Sehingga, pada tahun 1926, mereka kemudian mendirikan organisasi bernama Nahdlatul Ulama guna memprotes si Raja Arab Saudi itu, yang dianggap kelak akan menggusur tradisi dan amalan khas pesantren.

Protes pun manjur. Raja Saud membatalkan niatnya pada tahun 1927, dan Muhammadiyah pun beruntung tidak terseret ke dalam arus Wahhabi global dukungan sekutu, setelah Kiai Mansur mendirikan Majelis Tarjih—yang tidak mau memberikan cek kosong kepada Wahhabi.

Kemudian, pada tahun 1972, Mazhab Syafii dalam organsiasi Muhammadiyah mulai dihilangkan, yakni dengan dihapuskannya amalan qunut lewat Muktamar Pekalongan.

Sejak saat itulah, Muhammadiyah mengorbit jauh dari lintasan jejak-jejak amalan khas NU yang diamalkan sang pendirinya yaitu Kiai Dahlan atau yang memiliki nama asli Muhammad Darwisy ini. Dan, dari sanalah banyak warga NU yang merasa kehilangan saudara tua mereka.

Muhammaadiyah dan NU memiliki sejarah yang cukup panjang. Keduanya, sama-sama membuat tembok benteng, sehingga “Tembok Berlin” itu sesungguhnya sama-sama kuat. Namun sayangnya, kiai-kiai pemersatu semacam Kiai Mansur kini makin sulit ditemukan.

Bagaimana meruntuhkan “Tembok Berlin” Muhammadiyah- NU?

Tampaknya, bukan hal mudah untuk mengubah suatu hal yang sudah mengakar kuat dalam tubuh umat Islam Nusantara ini. Bukan hal sepele ketika kita—yang cinta terhadap persatuan bangsa—untuk meruntuhkan “Tembok Berlin” yang tercipta dengan paham, bukan batu seperti halnya tembok Jerman.

Namun, bagaimana pun, “Tembok Berlin” yang dibangun secara perlahan oleh politik etis Belanda itu harus diruntuhkan. Tujuannya, guna mewujudkan cita-cita Gajah Mada untuk mempersatukan Tanah Air.

Ya, bersatu, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu: Indonesia.

“Tembok Berlin” yang memisahkan Muhammadiyah-Nu itu sejatinya tiada guna, bahkan sia-sia dan memalukan. Tembok itu hanya akan menjadi tembok suci bagi mereka yang benci persatuan, benci bersatunya Islam, benci saudara sendiri, benci ukhuwwah, tapi justru tunduk pada sesuatu yang bahkan tidak diajarkan Rasul.

Muhammadiyah tumbuh begitu pesat. Mereka punya benda kecil bernama “harapan”. Sedangkan bagi NU, diskriminasi itu biasa, namun mereka punya satu bakat alam, yakni “rasa maaf”.

Dengan harapan dan rasa maaf itulah, “Tembok Berlin” akan runtuh.

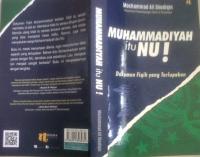

Dan, ulasan di atas merupakan bagian kecil sebuah buku karya Mochammad Ali Shodiqin berjudul “Muhammadiyah itu NU!: Dokumen Fiqih yang Terlupakan”. Buku ini merupakan kado istimewa bagi warga Muhamamdiyah dan NU khususnya, untuk bisa sama-sama menerangi Islam Nusantara guna meruntuhkan tembok itu. Guna mewujudkan cita-cita sejati bangsa, persatuan Tanah Air.

Buku ini ditulis secara apik dengan bahasa ringan, namun cukup berbobot. Mengulas dokumen fiqih Muhammadiyah terbitan 1924 yang menyimpan dilema sekaligus menyodorkan fakta sejarah yang terlupakan. Namun, juga bisa menyatukan Muhammadiyah dan NU.

Buku dengan tebal 310 halaman ini layak dijadikan referensi bagi semua kalangan. Bukan hanya bagi mereka yang ingin mengetahui sepak-terjang Muhammadiyah-NU secara gamblang, tapi juga bagi siapa saja yang menginginkan persatuan bangsa.

Melalui buku terbitan NouraBooks ini, kita seolah dihujani jarum. Ada rasa kaget, tercengang, dan bahkan kita serasa dibawa untuk ikut mengkritisi dan memaknai sejarah.

Buku ini akan semakin membuat kita sadar, bahwa Muhammadiyah dan NU merupakan sebuah gerakan yang terus berkembang dan berubah. Buku ini berhasil mengungkap bahwa, Muhammadiyah dulu sama persis dengan NU, demikian pula sebaliknya. (LS)

Leave a Reply