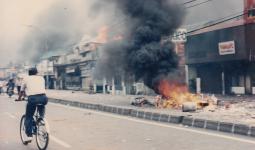

Jakarta 16 Tahun Lalu

Percampuran rasisme plus sektarianisme memunculkan daya ledak yang lebih dasyat dari mesiu…

ORANG-orang itu ramai menyerbu bangunan yang sudah mengepulkan asap di kawasan Pasar Minggu. Begitu keluar, sebagian menenteng tumpukan makanan dan minuman, sebagian lagi sibuk memanggul pesawat televisi dan menggotong barang-barang elektronik lainnya. Sementara itu, beberapa lelaki tegap dengan model rambut crew cut tak henti mengomando dan berteriak di sekitarnya: “Ayo..Ayo…Ambil! Hari ini semuanya milik rakyat!”.

Saya tak akan pernah melupakan kejadian 16 tahun lalu itu. Konstruksi masyarakat kita yang katanya ramah tamah itu hancur seketika dalam benak saya. Konon realitas yang lebih sadis terjadi di Glodok, Jakarta kota, Jatinegara, Matraman dan wilayah Pluit. Bukan saja harta yang dijarah, yang berbau Cina langsung dibeslah dan dibantai tanpa ampun. Pemerkosaan disebut-sebut dilakukan oleh sebagian perusuh terhadap para perempuan Cina

Masih segar dalam ingatan. Di hari kedua Kerusuhan Mei 1998 (14 Mei) saat melintas wilayah Cawang, beberapa orang mengepung saya. Gara-garanya: wajah saya mirip orang Hokian. Untunglah beberapa kawan datang dengan mengatakan bahwa saya adalah mahasiswa asal Menado. Ah, kalau mereka tahu saya sebetulnya punya kakek moyang Hokian, mampuslah saya.

Rasisme memang bisa menjadi alat efektif untuk memperbesar efek geger politik. Paham itu akan lebih dasyat daya ledaknya bila dicampurkan dengan unsur sektarianisme. Seorang kawan saya yang saat itu sudah jadi wartawan, bercerita bagaimana sekelompok massa melakukan penjarahan terhadap sebuah mall dengan teriakan “Allahu Akbar”. Seolah-olah Allah yang Maha Besar dengan limpahan kasih sayang-Nya itu merestui kerja-kerja barbar mereka.

Tapi mengapa masyarakat kita kerap mudah terjerembab dalam provokasi kekerasan? Saya curiga itu justru terjadi karena kita terbiasa untuk berpikir hitam putih dan pukul rata dalam memandang sesuatu. Ketika seorang Cina dikenal sebagai manusia yang picik, licik dan egois (serta kaya), maka pandangan itu berlaku juga bagi Cina-Cina yang lain. Seolah semua orang Cina ada dalam ahlak-ahlak yang buruk tersebut dan berlaku jahat kepada mereka adalah sebuah keniscayaan.

Parahnya, stigma itu lantas bermetamorfosa menjadi sesuatu yang disebut Hannah Arendt (dalam Eichmann in Jerusalam, A Report on the Banality of Evil) sebagai banalitas kejahatan. Yakni suatu situasi, di mana kejahatan tidak lagi dirasa sebagai kejahatan, tetapi sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang wajar bahkan mendapat pahala jika diamalkan.

Tak aneh jika banalitas kejahatan lantas mengemuka dalam berbagai praktek kekerasan atas nama apa pun. Termasuk mengatasnamakan ras, agama, kebenaran dan sederet apologi lainnya. Padahal jika melihat hakikatnya, kekerasan tak lebih sebagai “penyakit peradaban” yang kata Fritjof Chapra di dalam bukunya The Turning Point, berlaku sebagai ibu kandung dari anomali ekonomi dan krisis budaya. Ya soal perut memang kerap menjadikan kita terhalangi untuk berlaku dewasa sebagai manusia.

*) Jurnalis Islam Indonesia

Sumber: Islam Indonesia

Leave a Reply